5 min

5 minFocus

Innovative Umsetzung der Materiovigilance

Herr Römmelt, wie wurde die Organisation und Kommunikation der Materiovigilance im Kantonsspital Aarau weiterentwickelt, um den gesetzlichen Änderungen gerecht zu werden?

Spitäler sind schon seit der Einführung der Medizinprodukteverordnung (MepV) vor über 20 Jahren verpflichtet, ein Materiovigilance-Konzept zu etablieren. Auch die Definition der Ereignisse, die an Swissmedic gemeldet werden müssen, ist nahezu unverändert. Was sich seit 2020 geändert hat, ist die Integration der Materiovigilance in die Prozesse des Qualitäts- und Risikomanagements. Diese Neuerung war keine redaktionelle Anpassung der MepV, sondern eine konkrete Anforderung, um die Prozesse und damit auch den Output der Spitäler zu verbessern. Damit die bestehenden Vigilanz-Prozesse den neuen gesetzliche Anforderungen gerecht werden, brauchte es zusätzlich zum bestehenden medizinischen, technischen und regulatorischen Know-how, weitere personelle Ressourcen für die Aspekte des Qualitätsmanagements: Dokumentation, Schulung und Prozess-Verbesserungen.

Welche digitalen Systeme nutzt Ihre Abteilung, um die Forderungen der Materiovigilance-Bestimmungen umzusetzen und die Umsetzung von Korrekturmassnahmen an Medizinprodukten effektiver zu gestalten?

Das Prozess-Management der Vorkommnisse mit Medizinprodukten zur Erfüllung der Vigilanz-Bestimmungen und jenes zur Umsetzung der Sicherheitsmitteilungen (Field Safety Notice, FSN) sind unterschiedlich. Vorkommnisse mit Medizinprodukten müssen im Spital erkannt und die erforderlichen Schritte eingeleitet werden, bis hin zur Meldung an Swissmedic und Lieferanten, sofern es sich um ein schwerwiegendes Vorkommnis handelt. Dazu verwenden wir ein Tool aus dem Umfeld des internen Meldewesens.

Die Abweichungen, die der Swissmedic-Inspektionsbericht 2024 bei den Sicherheitsmitteilungen (FSN) aufzeigt, liessen sich sehr einfach vermeiden.

Demgegenüber werden FSN von Hersteller oder Lieferant an das Spital übermittelt. Um hier einen definierten Prozess-Start zu ermöglichen, haben wir unseren Lieferanten auf der Spital-Webseite ein Portal für Medizinproduktesicherheit eingerichtet. Hier braucht es kein weiteres Tool. Entscheidend ist, dass das Qualitätsmanagement und die beteiligten Fachbereiche wie Technik, Einkauf, Apotheke, IT, jeweils einen Prozess etablieren, der gewährleistet, dass jede FSN in den Fachbereich des betroffenen Medizinproduktes gelangt. Das ist gut machbar in Zeiten von modernen ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning). In den Fachbereichen, die das kritische Produkt betreuen, entspricht die Bearbeitung der FSN deren Standardprozessen wie Instandsetzung, Rückruf etc. Hier kommen die jeweilen IT-Tools zur Bearbeitung und Dokumentation zum Einsatz. Die Abweichungen, die der Swissmedic-Inspektionsbericht 2024 im FSN-Bereich aufzeigt, liessen sich meines Erachtens also sehr einfach vermeiden. Ich bin zuversichtlich, dass der Erfahrungsaustausch an den ERFA-Treffen eine schnelle Verbesserung bringt.

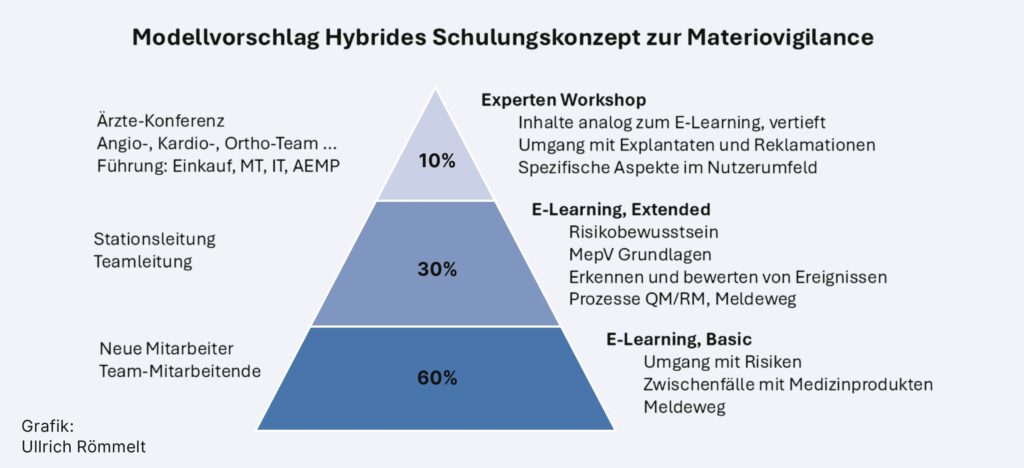

Wie bewältigen Sie den Schulungsaufwand, um die Materiovigilance-Bestimmungen zu erfüllen?

Der Schulungsaufwand im High-Quality- und High-Risk-Umfeld der Spitäler ist immens. Wenn es gelingt, unsere Mitarbeitenden für den Umgang mit Risiken zu sensibilisieren, dann werden sie die Bananenschale auf dem Fussboden aufheben. Sie werden aber ihren Vorgesetzten auch ein «seltsames Verhalten» von Geräten melden. Wir müssen unsere Mitarbeitenden in den Themen der Materiovigilance schulen.

Dabei gilt es sehr genau zu analysieren, in welchem Bereich, welches Wissen vermittelt werden muss. In der Breite genügt ein kurzes E-Learning zur Vermittlung von Basiswissen, um Ereignisse zu erkennen und eine interne Meldung zu verfassen. Mit Mitarbeitenden von Bereichen mit hohem Risikopotenzial, wie z.B. der interventionellen Radiologie oder Angiologie, führen wir Expert:innen-Gespräche. In dieser Runde vermitteln wir vertiefteres Wissen: Zum Beispiel, wie sich Beanstandungen von kritischen Vorkommnissen unterscheiden. Damit sind wir in der Lage, einem Lieferanten ein Produkt zur Reklamation und Rückerstattung zu schicken, ohne dass dieser daraus ein schwerwiegendes Vorkommnis konstruiert und an Swissmedic meldet. So können wir verhindern, dass wir als «Abweichung zwischen Hersteller-Meldungen und Spital-Meldungen» in einer Swissmedic Statistik erscheinen oder wegen einer unterlassenen Meldung gerügt werden.

Gibt es bereichsübergreifende Kooperationen oder externe Partnerschaften z.B. mit Behörden, Herstellern, die innovative Lösungsansätze in der Materiovigilance fördern?

Ja, die gibt es. Es ist sehr zu begrüssen, dass Swissmedic den Kontakt zu Fachverbänden und Expert:innen aus dem Umfeld der klinischen Praxis engagiert gesucht hat. Auch wenn die Sichtweise auf die Prozesse im Spital und die Wahrnehmung von potenziellen Risiken bei diesem Austausch vielfach sehr unterschiedlich sind, haben die Diskussionen zum gegenseitigen Verständnis beigetragen und Lösungswege aufgezeigt, die gemeinsam akzeptiert werden.

In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr auf die erste von H+ und Swissmedic gemeinsam organisierte ERFA-Tagung am 13. Januar 2026 in Olten. Ich hoffe, dass viele Interessenvertreter aus den Spitälern, Fachverbänden und seitens der Hersteller und Dienstleister die Gelegenheit nutzen, um ihre Ideen und Kritik in die Diskussion einzubringen, um schlanke Prozesse aufzugleisen.

Beim Design des Meldeprozesses sehe ich Optimierungspotenzial.

Wie begegnen Sie der Kritik, dass die Spitäler ihrer gesetzlichen Meldepflicht ungenügend nachkommen und deutlich weniger Ereignisse melden als Hersteller und Lieferanten?

Aus Gesprächen mit Ärzt:innen und Vigilanz-Kontaktpersonen habe ich den Eindruck, dass die Ursache der Meldediskrepanz nicht darin besteht, dass die Vigilanz-Bestimmungen nicht genügend geschult werden oder bei den Anwendenden das Risikobewussten nicht ausreichend vorhanden ist. Die Ursache sehe ich vielmehr im Design des Meldeprozesses: Wenn sich bei der Anwendung eines Produktes zeigt, dass etwas nicht funktioniert, wird dies beim Hersteller beanstandet und um Ersatz gebeten. Auch wenn im Spital niemand geschädigt wurde und kein potenzielles Risiko in Betracht gezogen wurde, starten beim Hersteller in jedem Fall die Vigilanz- und Qualitätsmanagement-Prozesse. Erkennt der Hersteller nun ein Risiko, ist er verpflichtet eine Selbstanzeige bei Swissmedic zu machen. Er ist aber nicht verpflichtet, das Spital darüber zu informieren, dass er in der ursprünglichen Beanstandung ein erhebliches Risiko sieht. Denn Spitäler hingegen sind verpflichtet jedes kritische Vorkommnis an Swissmedic und an den Hersteller zu melden. Müsste dies auch der Hersteller tun, würde sich die Diskrepanz zwischen Hersteller- und Anwender-Meldungen verringern.

Inspizierte Spitäler: Verbesserungspotenzial in der Materiovigilance

Wie im Swissmedic-Jahresbericht zu den Spitalinspektionen 2024 erläutert, besteht in der Mehrheit der inspizierten Spitäler ein deutliches Verbesserungspotenzial bezüglich der im Rahmen des Qualitätsmanagements geforderten Vigilance-Konzepte. Oft fehlt z.B. eine zweckmässige Beschreibung der einzelnen Vigilance-Prozesse und der entsprechenden Schnittstellen sowie Verantwortlichkeiten.

Insbesondere der Prozess für die Sicherheitsmitteilungen (Field Safety Notice, FSN) ist häufig ungenügend geregelt, gelenkt und dokumentiert. In der Hälfte der inspizierten Spitäler müssen die Vigilance-Schulungen verbessert werden: Das medizinische, medizinisch-technische, labortechnische sowie paramedizinische Personal war gar nicht, nur mangelhaft oder nicht periodisch geschult. In den meisten Fällen waren die Vigilance-Schulungen auch inhaltlich ungenügend. Weitere Informationen zur Vigilance finden Sie auf der Swissmedic-Webseite.

Dr. phil. nat. Rafael Moreno,

Senior Inspektor, Medical Devices Hospitals,

Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut,

rafael.moreno@swissmedic.ch

Stellungnahme von H+

H+ nimmt die Ergebnisse des Swissmedic-Berichts zu den Spitalinspektionen ernst. Verbesserungen brauchen aber Zeit, Ressourcen und die nötige Finanzierung. H+ begrüsst, dass Swissmedic im Bericht auch Ursachen und Lösungsansätze beschreibt. Am 13. Januar 2026 findet in Olten ein ganztägiger Erfahrungsaustausch für Spitäler statt und ein niederschwelliges Schulungsangebot ist zusammen mit H+ Bildung und Espace Compétences in Erarbeitung.

Info: Tagungsprogramm und Anmeldung – Erste ERFA-Tagung Materiovigilance

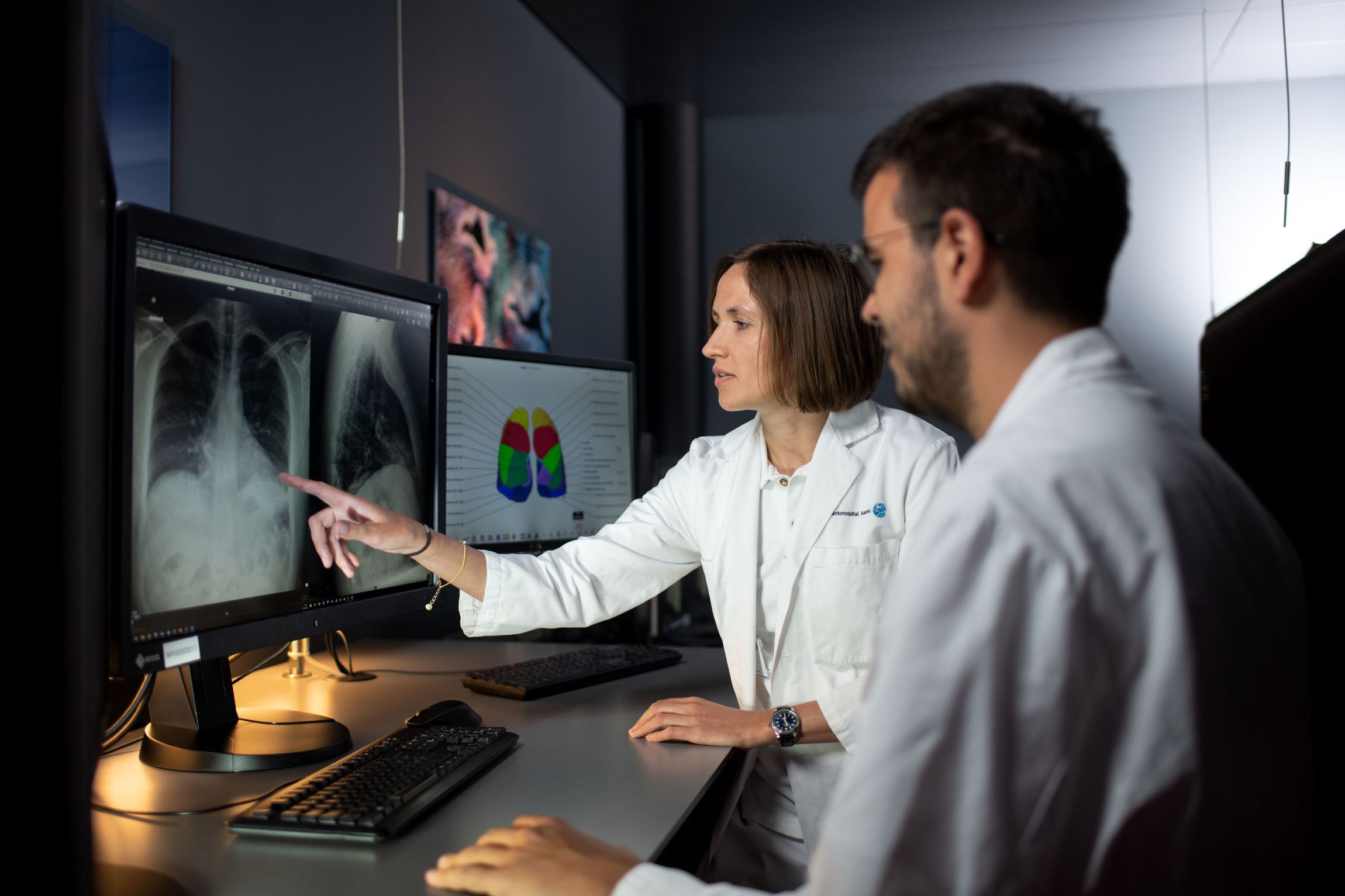

Beitragsbild: Die Ursachen von Vorkommnissen lassen sich oft erst im gegenseitigen Austausch lokalisieren. (Foto: KSA)