6 min

6 minFOCUS

«Mehr Früherkennung und niederschwellige Angebote»

Herr Kaess, wie hat sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren entwickelt?

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,

Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) (Foto: zvg)

Bei Jugendlichen und Kindern kam es schon vor COVID-19 zu einem Anstieg psychischer Erkrankungen, wie beispielsweise affektive Störungen, einhergehend mit Selbstverletzung, Suizidalität sowie Essstörungen. Die Pandemie wirkte in gewissen Bereichen als Katalysator, wobei die Wirkungsmechanismen nach wie vor diskutiert werden.

Welches ist die plausibelste Ursachentheorie?

Aus meiner Sicht ist es die Theorie der sozialen Ansteckung. Warum hat die COVID-19-Pandemie teilweise etwas getriggert, das vorher schon vorhanden war? Schon vor der Pandemie begannen junge Menschen ihr Leben laufend verstärkt in den sozialen Netzwerken online zu organisieren. Dieser Trend wurde durch die Pandemie angeheizt und setzt sich fort.

Widerspiegelt sich die Theorie der sozialen Ansteckung in den stark vertretenen Störungsbildern?

Essstörungen, aber auch Depressionen und vor allem Suizidalität hängen nachweislich mit gesellschaftlichen Normen und Phänomenen sozialer Ansteckung zusammen. Nicht angestiegen sind aber Psychosen, ADHS und andere Erkrankungen mit einer stärker genetischen Ursache. Unsere veränderte Kommunikations- und Medienwelt und die sozialen Medien spielen also eine Rolle bei der Zunahme bestimmter Störungsbilder.

Und die Inanspruchnahme?

Neben der gestiegenen Zahl an Patient:innen nehmen immer mehr Kinder und Jugendliche fachliche Hilfe in Anspruch – eine Folge von Entstigmatisierung und verbesserter öffentlicher Wahrnehmung. Leider sind wir aber oftmals nicht so aufgestellt, um diese Bedürfnisse mit adäquaten Leistungen zu befriedigen.

Gibt es Versorgungslücken?

Lücken bestehen schweizweit, mit Unterschieden. Die Deutschschweiz verfügt über viel mehr Betten, während in der Romandie die Leistungen vermehrt ambulant erbracht werden. Im Kanton Bern hatten wir in der Pandemie das grösste Problem bei der akuten Notfallversorgung. Nach Ausbaumassnahmen sind die stationären und teilstationären Kapazitäten aus meiner Sicht nun annähernd ausreichend – jedoch mit Wartezeiten.

Jeder und jede muss für sich beantworten, ob drei Monate Wartezeit auf eine stationäre Behandlung okay sind bei Jugendlichen mit schwerer Depression und einer bis zu zehn Prozent erhöhten Letalität in den folgenden Jahren.

Können Sie punkto Wartezeiten präzisieren?

Ich würde sagen, dass die Wartezeiten im stationären Bereich heute in Ordnung sind. Es muss aber jeder und jede für sich beantworten, ob drei Monate Wartezeit okay sind bei einem Jugendlichen mit einer schweren Depression und einer um fünf bis zehn Prozent erhöhten Letalität in den nachfolgenden Jahren. Ein Kind mit Krebs müsste keine drei Monate warten. Hier ist ein breiter gesellschaftlicher Diskurs notwendig.

Und im ambulanten Bereich?

Das grösste Problem haben wir in der ambulanten Versorgung. Dies liegt auch daran, dass die meisten Kliniken während der COVID-Pandemie ihren Hauptfokus auf die Versorgung von Schwerstkranken gelegt haben. Daher haben wir heute ein grosses Problem bei frühzeitiger Hilfesuche in der ambulanten Versorgung. Wenn wir diese Personen adäquat versorgen würden, könnten wir Notfälle und stationäre Aufenthalte reduzieren.

Welche Wartezeiten gibt es im ambulanten Sektor?

Es bestehen in den Ambulatorien unserer Klinik derzeit Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Genauso warten junge Menschen im System der niedergelassenen Therapeut:innen und Fachärzt:innen oder gelangen oft nicht einmal auf eine Warteliste. Das 2022 eingeführte Anordnungsmodell hat für uns noch keine spürbare Entlastung durch mehr Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen gebracht. Nötig sind auch Massnahmen, um die Zahl der Fachärzt:innen und Pädiater:innen zu erhöhen.

Niederschwellig beginnende Behandlungen führen nachweislich zu besseren Prognosen und langfristig auch zu Kosteneinsparungen.

Den ambulanten Bereich gilt es also aufzurüsten.

Wir müssen dringend die niederschwellige ambulante Versorgung stärken. Das Bewusstsein wäre in der Gesellschaft vorhanden, um früher anzusetzen. Dies wäre sinnvoll, denn eine niederschwellig beginnende Behandlung führt nachweislich zu einer besseren Prognose und langfristig auch zu Kosteneinsparungen.

Und wie sieht es bei der Früherkennung aus?

Es ist wenig sinnvoll, wenn ein niedergelassener Arzt frühzeitig eine Diagnose stellt, um dann dem Jugendlichen sagen zu müssen, dass bis auf Weiteres keine niederschwellige Behandlung möglich ist. Ein Systemwechsel ist dringend notwendig – der hoffentlich mit TARDOC klappen wird, damit künftig ausreichend in die ambulante Versorgung investiert wird.

Es fehlt vielen Patient:innen an einer ambulanten Anbindung. Diese sollte möglichst früh im Prozess ansetzen, um idealerweise Notfälle zu vermeiden.

Wie können Spitäler und ambulante Dienste besser zusammenarbeiten?

Wir brauchen gute Netzwerke und viel Beziehungspflege, um Fehler und Reibungsverluste an den Schnittstellen zu vermeiden. Aber es fehlt vielen Patient:innen an einer ambulanten Anbindung. Diese sollte möglichst früh im Prozess ansetzen, um idealerweise Notfälle zu vermeiden. Es ist in keiner Weise nachhaltig, wenn wir junge Patient:innen stationär stabilisieren, um sie dann in unklare Nachbehandlungssituationen zu entlassen.

Mit welchen Folgen?

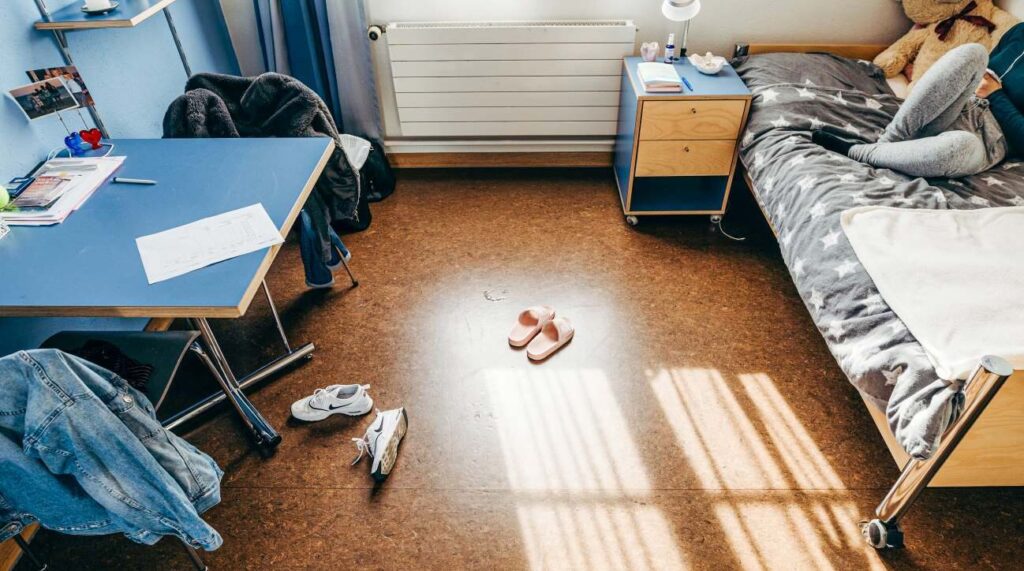

Kinder und Jugendliche können nicht stationär geheilt werden. Sie müssen beim Transfer in den Alltag unterstützt werden. Ohne diese Begleitung werden viele Anstrengungen gleich wieder zunichte gemacht.

Ziel muss sein, Früherkennung und eine hochqualitative, niederschwellige Behandlung anzubieten. Diese sollte ambulant und mit aufsuchender Therapie bzw. Home-Treatment erfolgen.

Welches ist abschliessend Ihre Hauptbotschaft?

Es wäre ein Quantensprung, wenn wir das Gesundheitssystem mit Blick auf die mentale Gesundheit umbauen könnten. Ziel müsste dabei sein, Früherkennung und eine hochqualitative, niederschwellige Behandlung anzubieten. Diese sollte ambulant und mit aufsuchender Therapie bzw. Home-Treatment erfolgen. Stationäre Frühintervention ist hingegen wenig sinnvoll, weil diese meistens zu spät ansetzt.

Beitragsbild: «Kinder und Jugendliche können nicht stationär geheilt werden», sagt Prof. Dr. med. Michael Kaess. (Foto: Kinder- und Jugendpsychiatrie UPD Bern, ©Phil Wenger)